成人矯正・小児矯正

成人矯正・小児矯正

当院では、成人と小児両方の矯正歯科治療を行っております。

矯正治療の相談は無料で行っておりますので、歯科矯正を検討している方、興味がある方、また興味があるのに踏み出せない方、皆様カウンセリングから対応させていただきます。

わかりやすいよう丁寧にご対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

矯正歯科は歯並びや噛み合わせが悪い不正咬合(ふせいこうごう)や口の周りの筋肉の悪習癖にアプローチし治療する診療科です。

「歯並びを治したい」という目的は、見た目の改善が大きな要素を占めますが、矯正治療はそれ以外に様々なメリットをもたらしてくれます。見栄えがきれいになることに加え、しっかり噛むことができるようになります。また、歯磨きもきちんとしやすい環境になるため、むし歯や歯周病になりにくくなります。

また、お子様においては噛み合わせや歯並びが、顎や身体全体の成長発育や姿勢にも影響しますので、矯正治療を行うメリットは大きいです。

よい歯並びや嚙み合わせは、健康的な生活を送るうえでとても大事なことです。ご自身やお子様の、歯並び・噛み合わせに関してお悩みがある方は、ぜひ一度、気軽にご相談ください。

歯並びや噛み合わせは健康的な生活を送るうえで非常に大切なものです。気になることやお悩みがありましたら、些細なことでも気軽にご相談ください。

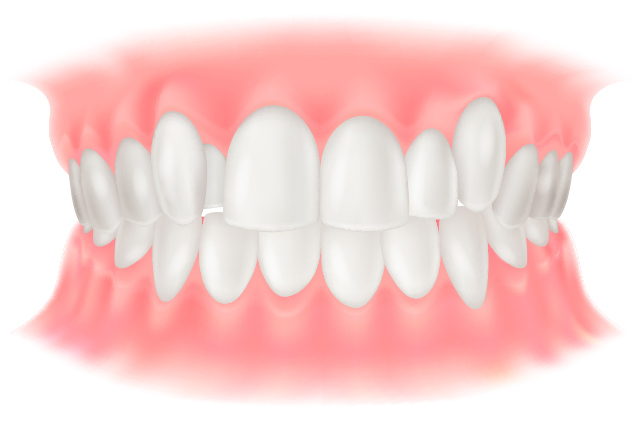

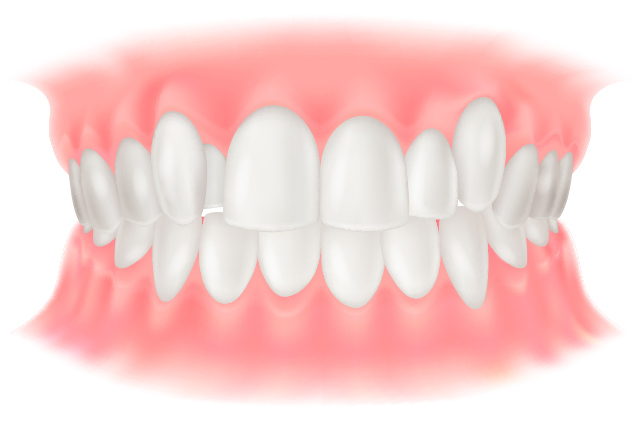

八重歯、乱ぐい歯(叢生:そうせい)

上顎(じょうがく)の糸切り歯(犬歯)が歯並びから飛び出している状態を八重歯(やえば)といい、歯並びが凸凹(でこぼこ)になっている状態を、乱ぐい歯といいます。これらは歯並びが悪い状態を指し、叢生(そうせい)とも呼ばれています。顎(あご)の大きさと歯の大きさのバランスが悪いと歯が生える十分なスペースがないため、歯と歯が重なり合って、叢生が生じると考えられています。叢生は、歯みがきの時に歯ブラシが届きにくく、歯と歯の間に食べかすがたまり、むし歯や歯周病が起こりやすくなります。

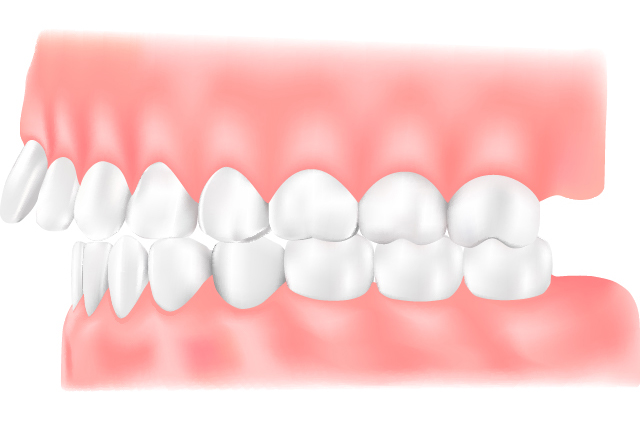

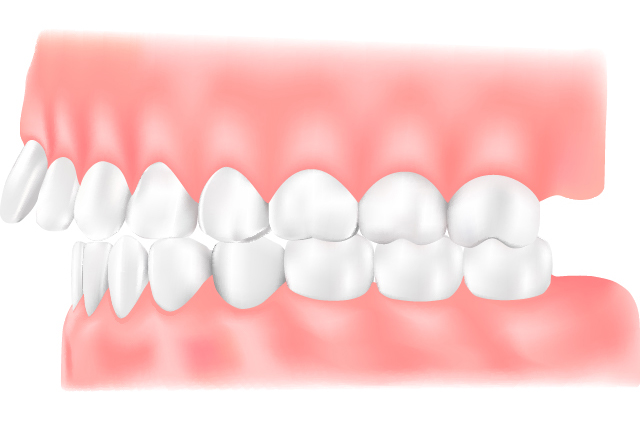

出っ歯(上顎前突:じょうがくぜんとつ)

上顎の前歯が前に傾斜していたり、歯が前に突き出していたりする状態で、一般的に「出っ歯」と呼ばれています。見た目の問題や発音障害が生じるほか、口をしっかり閉じられないことで、口呼吸が習慣となり、口腔内の乾燥によりむし歯や口臭が起こりやすくなります。また、噛み合わせにより、下の前歯が上の前歯の裏側の歯ぐきを傷つけてしまうこともあります。

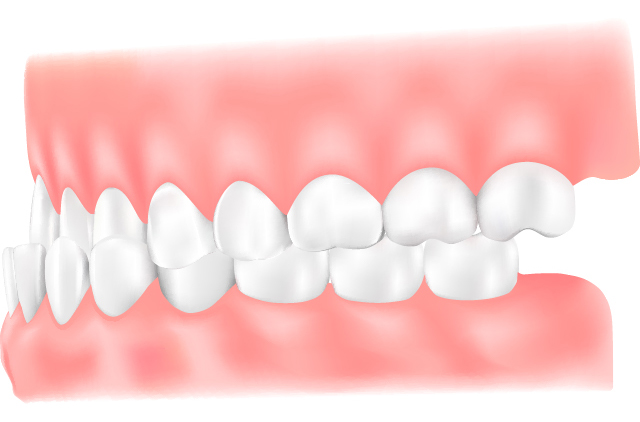

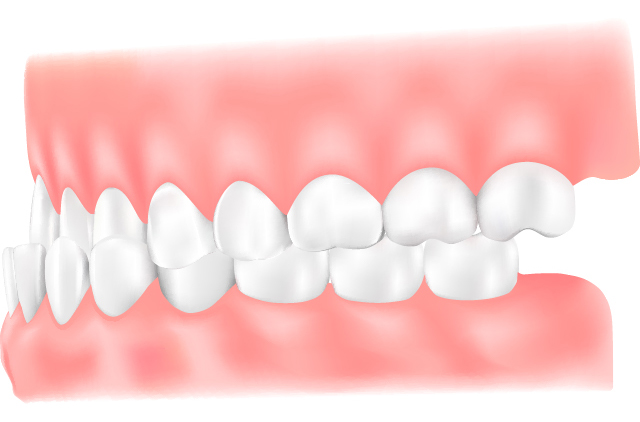

受け口(下顎前突:かがくぜんとつ)

下顎(かがく)が上顎より前に突き出ている状態のことで、噛み合わせが反対になるので「反対咬合」とも呼ばれています。上下の前歯の傾きに問題がある場合と、下顎が大き過ぎたり、上顎が小さ過ぎたりする場合とがあります。顎の大きさが原因の場合、顎の骨の成長の目途がつくまで、経過を追っていく必要があります。うまく噛めないという症状だけでなく、聞き取りにくい話し方(発音)になることもあります。一般的な歯科矯正では、歯の移動によって治療を行いますが、骨格異常や噛み合わせのずれが大きい場合は、外科手術の併用が必要になってきます。

開咬(かいこう)

上下の歯、特に上下の前歯が咬み合わない状態のことをいいます。前歯で食べ物をうまく噛み切ることができないだけでなく、正しく発音ができなかったり、咀嚼(そしゃく)がうまくできなかったりということも特徴として挙げられます。小さな頃の指しゃぶりや舌で歯を押す舌癖、または遺伝的・骨格的な問題も原因といわれています。

すきっ歯(空隙歯列:くうげきしれつ)

歯と歯の間にすき間ができている状態で、口元を開いたときに目立つという見栄えの問題だけでなく、隙間に食べ物が挟まりやすくなったり、サ行やタ行が発音しにくくなったりします。

顎の関節とその顎に関連する筋肉(咀嚼筋)の病気です。「顎が思い通りに動かずに、食べ物が噛みにくい」、「顎を動かすとカックン、コッキンといった不快な音がする」、「痛みで口が開かない」といった症状が認められますが、さらに顎だけでなく、偏頭痛や肩こり、腕や指のしびれ、鼻や耳にも不快感が生じることもあります。原因としては、ストレスを含む精神的な要因、噛み合わせの異常、夜間の歯ぎしりやくいしばり、頬杖(ほうずえ)などの癖、解剖学的な問題などが考えられています。

症状は多岐にわたり、軽度から重度まで個人差が大きいという特徴がありますが、重い症状の場合、放置すると進行して顎の機能が破壊されてしまうこともまれにあります。矯正治療により改善するとは限りません。強い症状がある場合はお早めの受診、相談をお勧めします。

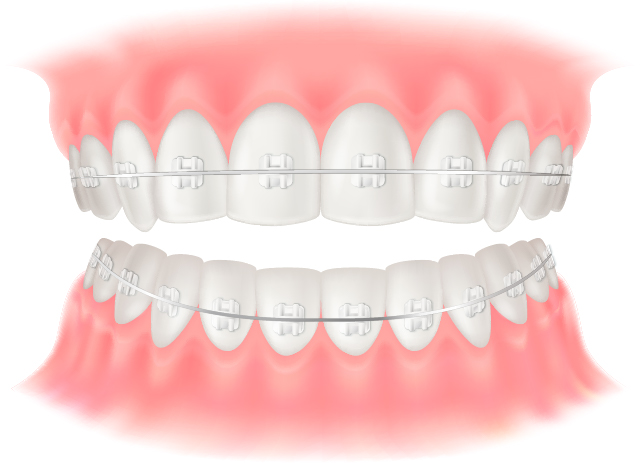

ワイヤー矯正

歯の表面にワイヤーとブラケットと呼ばれる固定装置を装着して歯列を整えていく方法で、歯列矯正の中で最も広く行われています。様々な歯の移動が可能です。最近では、歯と同じ色の目立ちにくいブラケットやワイヤーが揃っており、素材を選ぶことで目立ちにくくすることが可能です。

マウスピース矯正

マウスピース型の矯正器具を装着して歯を動かす治療です。マウスピースは透明の医療用のプラスチック製で、目立たず治療が受けられるという特徴があります。取り外しが可能なため、ご自身でしっかり使用しないと思うような動きが得られません。また、必要に応じてワイヤーを付ける可能性があります。

初診・相談

現在の悩み、気になっていることなどについて聞かせていただきます。

その後大まかな矯正治療の流れや、料金等についてご説明させていただきます。

検査

お口の中の写真、お顔の写真、上下の歯の型取りおよびレントゲン撮影をします。

コンサルテーション

検査結果をもとに分析を行い、現在の状態を確認および治療の計画についてご説明させていただきます。

治療

治療は大きく2つに分かれます。永久歯(大人の歯)と乳歯(子どもの歯)が混在している場合はⅠ期治療、永久歯(大人の歯)の場合はⅡ期治療(成人矯正)を行っていきます。

Ⅰ期治療の期間は人によってばらつきがあります。またⅠ期治療の主な目的は永久歯(大人の歯)が並ぶようにお口の中の環境を整えていくことです。

Ⅱ期治療期間は個人差がありますが概ね2年半〜3年が目安になります。

保定

歯をきれいに並べたあとの状態を保つために取り外し式の保定装置を使用してもらいます。

期間は概ね2年程度です。

小児矯正は乳歯から始める矯正治療のことで、主に3歳から12歳までの子どもの時期に行います。矯正治療は大人になってからでも可能ですが、乳歯の時期から始めることで、永久歯に生え変わってからでは得られないたくさんのメリットが得られます。その理由は、大人は顎骨(がっこつ)の成長が終わっているため歯を動かすだけの矯正になりますが、子どもの場合、成長段階にあるため、顎(あご)の成長をコントロールしながら矯正治療を行うことができるからです。

たとえば「出っ歯」であれば、下顎を前に成長する力を使ったり、もしくは上顎の成長をコントロールすることができます。「受け口」であれば下顎の成長をコントロールしたり、上顎の成長をする力を使ったりすることが可能です。矯正治療に『成長』が利用できると前後的な不調和がなくなり、それによって、抜歯をせずに矯正ができる可能性が高くなります。これが最大のメリットといえます。

また、歯が異常な方向から生えてくると、歯並びに影響を及ぼし、顎が歪んでしまうことがありますが、早期に顎の歪みを発見できれば、悪い歯並びを治すことによって、その歪みを改善することができます。これが最近姿勢にも影響があると言われ、体の成長にも影響していきます。見た目ももちろんですが歯並びが整うと歯ブラシもしやすくなり将来のむし歯予防にも繋がります。

矯正治療は、永久歯が生えそろう12歳頃を境目として、I期とII期の治療に分けられます。II期治療は大人の矯正と同じですが、小児期特有のI期治療では歯の移動だけでなく、顎の発達も視野に入れて土台からしっかり整えることで、最小限の負担で最大限の効果が期待できます。またI期治療を行った後でも成長発育の結果でII期治療が必要になる場合もありますが、II期治療での期間や負担を最小限にすることができます。(II期治療からですと抜歯が必要になるケースがありますがI期治療しておくことで回避できたりします。)

お子様の出っ歯、受け口、かみ合わせなど、些細なことでも気になる点がありましたらお気軽にご相談ください。

上顎前突(じょうがくぜんとつ)

上顎の前歯が前に傾斜していたり、突き出ていたりする状態で、一般的に「出っ歯」と呼ばれています。

下顎前突(かがくぜんとつ)

下顎が上顎よりも前に突き出ている状態で、横顔がしゃくれたように見えます。かみ合わせが反対になるので「反対咬合」、あるいは「受け口」とも呼ばれています。下顎の成長発育の結果によっては、将来的に外科手術での改善が必要になってしまうケースもあります。

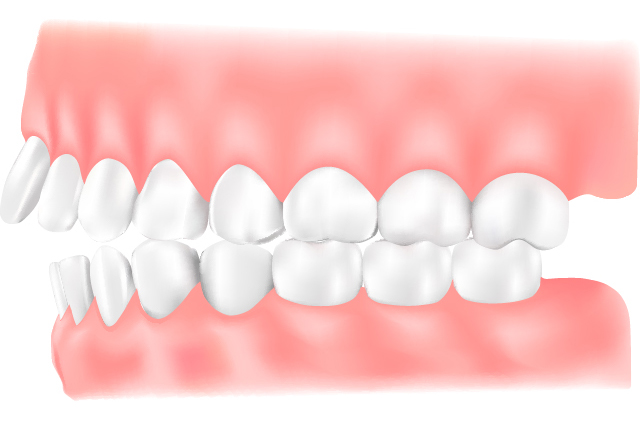

上下顎前突(じょうかがくぜんとつ)

上下の歯が前に突き出ている状態で、顎の骨に問題がある場合と、歯だけが前に出ている場合とがあります。うまく噛むことができず、見た目も良くありません。唇を自然に閉じていられない場合もあります。

叢生(そうせい)(乱ぐい歯・八重歯)

歯並びがでこぼこな乱ぐい歯、犬歯が前に突き出た八重歯などをいいます。顎が小さいと歯が生える十分なスペースがないため、歯と歯が重なり合って、叢生が生じると考えられています。

開咬(かいこう)

口を閉じてもすき間ができ、上下の歯がきちんとかみ合わない状態です。前歯で食べ物をうまく噛み切ることができないだけでなく、正しく発音ができなかったり、咀嚼(そしゃく)がうまくできなかったりすることもあります。

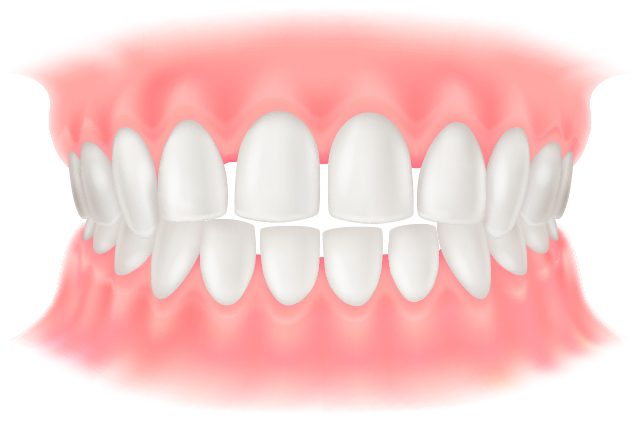

過蓋咬合(かがいこうごう)

上の歯が下の歯に深く被ってしまっている状態です。このため顔が短く見えることがあります。上下の歯が過剰に接触し、歯を傷つけてしまうこともあります。

交叉咬合(こうさこうごう)

部分的に上下の歯のかみ合わせが反対になっている状態です。顎の関節に悪影響を及ぼし、顎関節症を引き起こすこともあります。

歯並びやかみ合わせが悪くなる原因として、指しゃぶり、口呼吸、舌の癖、頬杖などの習慣(癖)が関与していることがあります。

お子様が4歳くらいになったら、以下の項目をチェックしてみてください。

もし当てはまるものがあれば、小児矯正を検討したほうが良い可能性があります。

小児矯正では、歯並びや顎の成長に悪影響を与える癖や姿勢、食習慣などの改善も行います。また、口周囲の筋肉の訓練を行うことで、筋肉や骨格の健全な発育を促します。この筋機能の訓練は、矯正治療が終わった後の「後戻り」を防ぐ効果も期待できます。

歯並び、かみ合わせ、骨格の状態を細かくチェックし、お子様に合わせた装置を用いて矯正治療を行います。小児矯正の矯正装置には、大きく分けて「可撤式矯正装置(取り外し式装置)」、「固定式矯正装置」、「顎外固定装置」があります。

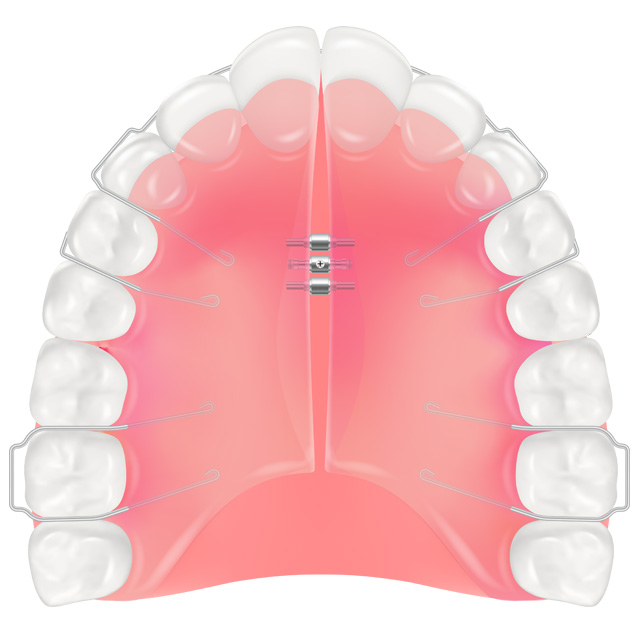

床拡大装置(床矯正装置)

総入れ歯のような床(しょう:顎に密着する部分)を固定源にして、少しずつ歯を動かしたり顎を拡大したりすることで、歯並びやかみ合わせを整えていきます。装置中央にあるネジを回すことによって顎の横幅が広がります。歯の生え変わりの時期は、土台の顎の骨を拡大しやすく、将来の歯のでこぼこも予防できる可能性が高い装置です。

バイオネーター

バイオネーターは、下顎を前方に成長させて歯並びやかみ合わせを整える装置です。出っ歯の症例に使用することが多いですが、出っ歯であれば必ず使用するというものではありません。下顎の成長が悪いといった症例が良い適応となります。

ムーシールド

舌と唇のバランスが悪く、受け口になってしまった3~5歳のお子様に使用します。マウスピース型の装置を就寝時に着用していただき、舌圧と口唇圧のバランスを整えます。

固定式矯正装置は、お子様の意思にかかわらず常に装着されていますので、可撤式矯正装置(取り外し式矯正装置)と比べて効果が出やすい特徴があります。

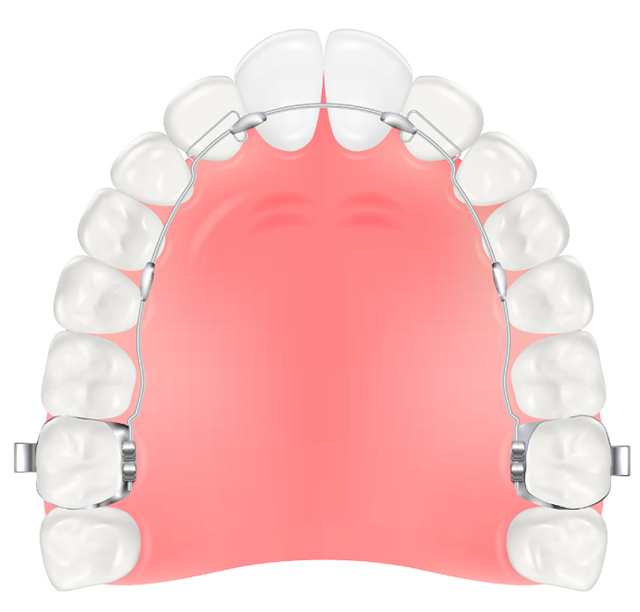

クワドヘリックス

歯列の横幅を広げる装置で、可撤式矯正装置の床拡大装置と役割は同じです。

急速拡大装置

上顎の骨を土台ごと横に拡大して、上顎自体を大きくする装置です。上顎の真ん中には正中縫合といわれる骨の接合部があり、装置中央にあるネジを回し装置を拡げていくことでその部分が開いてきます。クワドヘリックスや床拡大床装置と異なり、骨ごと広げることが可能です。上顎が小さい、受け口のお子様が対象になります。

リンガルアーチ(舌側弧線装置)

リンガルアーチは太い針金に細い針金(弾線)が付いており、この弾線を調整して歯を動かします。色々な使い方がありますが、主に歯を前に出すときに使用します。受け口の症例に使用することが多い装置です。

タングガード

舌を前に出す癖(舌癖)があると、舌で前歯を押してしまい前歯がかみ合わなくなることがあります。これを開咬(かいこう)といいますが、タングガードはそのような症例に用いられる装置です。

上顎前方牽引装置

上顎骨を前方に成長させる装置で、上顎骨の成長が悪い受け口の症例に使用します。

ヘッドギア装置

頭に装着するヘッドギアと口の中に装着する金具を組み合わせた矯正装置です。主に上顎の過成長が原因で、出っ歯になっている症例に使用します。上顎の成長抑制のほかに、上顎大臼歯を後方に移動させて上顎前歯を後退させるためのスペースを作る目的でも使用します。患者様の年齢によって使用目的が異なる装置です。

小児矯正では様々な種類の装置を使用します。しっかりと診断を行い、その診断に基づいた装置を適切に選択することが重要です。

TOP